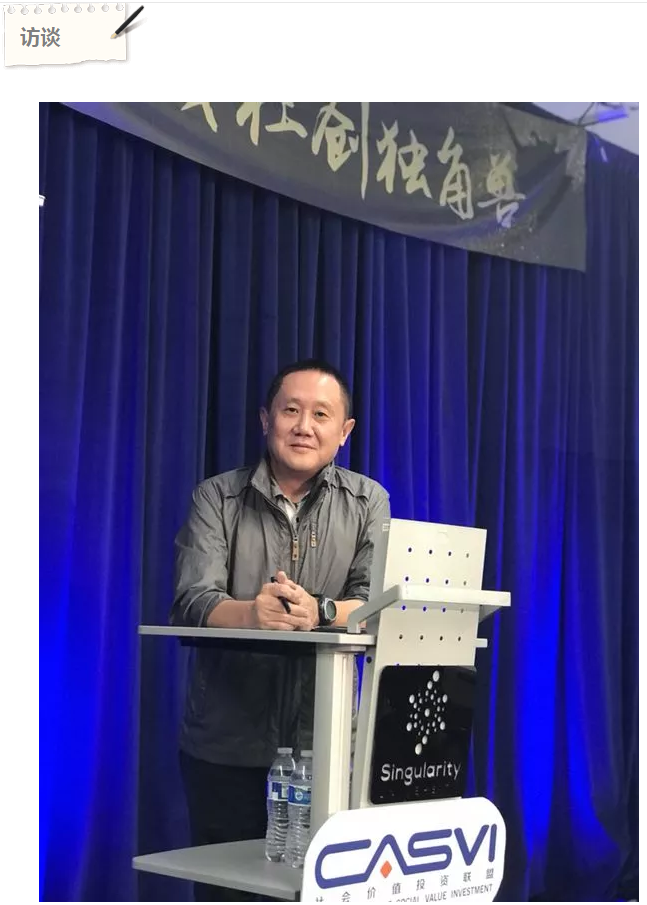

背著個深色雙肩包,穿著身合體內斂的休閑裝,,個頭不高的汪亦兵輕輕走進了亞布力論壇2018夏季峰會那間干凈透明的媒體采訪室,。

生于1963年的汪亦兵算是國內公益圈的“老人”了。自2007年友成企業(yè)家扶貧基金會(以下簡稱“友成基金會”)成立,,他就作為志愿者和顧問參與其中,。2016年友成研究院成立后,他擔任執(zhí)行院長并開始專職投身公益,,主要從事社會創(chuàng)新,、以及社會價值與評估等方面的研究。

初見面,,你會覺得汪亦兵過于冷峻嚴肅,。

他嗓音低沉,回答記者的提問沒有一句廢話,。再深入地聊下去,,你又會覺得,其實他外冷內熱——雖然話語間不時夾雜著批評與質疑,。 他說:“目前我國公益界在研究方面的力量非常匱乏,,因為其中大部分資源都集中在項目上,對于公益本身的考證和研究卻很少觸及,。雖然現(xiàn)下一些高校也在做相關研究,,但還都停留在表層,深入程度遠遠不夠,。比如說我國改革開放四十年來,,雖然我們在扶貧領域取得了很大的成績,但在案例研究和推廣方面,,在國際上能夠拿得出手的并不多,,這就是一種遺憾?!?/span>

但汪亦兵言談中表達的不只批評,,更多的是建設——“學術界人士和高校做公益研究一定要深入到項目當中去;反過來,公益界人士就一定要跳出來,,恰恰不應該局限在項目本身,,而是要結合實踐經驗,提煉和上升到理論高度,?!彼f。

對教育扶貧也是這樣,汪亦兵有擔憂更有期望,?!叭绻敖逃鲐殹眱H僅是為了“扶貧”而“教育”的話,可能會起到“拔苗助長”的反作用,,事情本身從本質上并無變化,。在此期間,如果你對世界的認識,、在情感,、認知和審美方面沒有完整的塑造和發(fā)展,那么短期被動地接受某種技能并非長久之事,,最終是否能達到初心所愿,,這就成了一個大大的問號?!?/span>

汪亦兵:先談談我對教育扶貧的理解,。大家都說扶貧先扶智,那么教育扶貧就是最徹底的扶貧途徑,。教育有兩個作用,一個是改變人的認知,,第二是賦予人以技能,。這兩者之間,第一個更重要,,是消滅貧困代際遺傳的根本,。

但在“教育扶貧”這個概念中,教育有可能成為了一種工具,,我認為是要加以注意的,。事實上,教育本身就應該成為一個目的,,這樣才能避免現(xiàn)在高校教育出現(xiàn)的一種普遍情況,,就是從入學的第一天開始,就開始焦慮如何找工作,。

在鄉(xiāng)村教育中,,我們也要知道,讓孩子接受教育的目的并不僅僅是脫離現(xiàn)在的貧困,。最近讀到一篇文章,,說農村教育最好取消現(xiàn)有的升學制度,而改為技能培訓,,這顯然是忘記了教育的根本目的,,因為當今時代對技能的要求和變化實在是太快了,有時候你今天學的東西可能再過5年就沒有用了。只有一個人根本的思想認知,,包括價值觀,、世界觀以及審美等全人教育得到普及深化,才能得到真正的教育效果,。當然,,這并不是說我們不能用“教育扶貧”這個概念,只是要知道,,教育和扶貧都是我們的目的,。

友成基金會的教育扶貧項目主要是在基金會常務副理事長湯敏老師的領導下展開的。湯老師原來是個經濟學家,,現(xiàn)在獻身于扶貧和教育,。正是由于他在經濟學方面的素養(yǎng),讓他在發(fā)現(xiàn)問題,、分析問題以及解決問題時,,都更具效率和創(chuàng)新。友成基金會涉及教育扶貧的項目很多,,從類別上有兩條線,,一條線是和K12的教育相關,所謂的“常青線”,,從常青1.0到現(xiàn)在的常青4.0,,已經有四代的迭代;另外一條線是和電商扶貧相關,雖然叫電商扶貧,,但實質上是通過對村民的電商知識培訓,,讓他們獲得通過電商致富的能力。

我自己對友成基金會的教育扶貧項目有一個分類,。我分成兩類,,一類是教育扶貧,就是通過教育和培訓來改變受益對象的生命和生活狀態(tài);另一類是對鄉(xiāng)村教育的扶貧,,即通過教育為鄉(xiāng)村教師賦能,,改變他們的生命和生活狀態(tài)。

第一類項目中,,電商扶貧是個很好的例子,,村民特別是年輕婦女是直接的受益者,收益有明顯的增加,。此外,,常青義教2.0的“雙師教學”和常青義教3.0的“鄉(xiāng)創(chuàng)計劃”,其第一受益人都是學生,,經過一段時間,,學生的學習成績也有明顯提高,。

第二類項目是我自己的歸類,即對鄉(xiāng)村教師的賦能,。按道理來說,,鄉(xiāng)村教師是教育扶貧最主要的力量,但由于長期教育投入的不均衡,,鄉(xiāng)村師資問題始終沒有得到解決,,一來是缺少培訓的機會,二就是個體的孤獨,。常青4.0的“青椒計劃”就是針對鄉(xiāng)村青年教師實施的公益項目,。項目開展不到一年,已經有3萬多名鄉(xiāng)村教師在線學習,,全國有21個省70個縣參加了這個項目,。鄉(xiāng)村教師們對此的反饋非常熱烈,也得到了地方政府教育管理部門的支持,。

友成基金會的教育扶貧實踐社會影響很大,,反響非常好。2010年到2013年實施的“常青義教”項目曾受到國家領導人的肯定,。今年教育部和財政部共同發(fā)起了“銀齡計劃”,,要在3年之內招募一萬名城市退休老師到鄉(xiāng)村去,和“常青義教”的模式完全一樣,。2013年實施的“雙師教學”被廣西省全省推廣,,浙江省教育廳今年也開始在全省實施“雙師教學”,即“城鄉(xiāng)攜手,,同步課堂”的模式。

這說明,,一個公益機構應該是創(chuàng)新驅動的組織,,它能更敏感地發(fā)現(xiàn)問題,并用試點的方式去嘗試解決問題,,一旦試點成功,,就可以變成政策或可復制的模式。所以,,公益組織不僅是這個社會的先行者,,同時也是倡導者,以引起全社會對某個社會議題的關注,。友成基金會在教育扶貧實踐中,,已經動員和影響了越來越多的企業(yè)和其他社會組織參與,這也是公益很重要的功能,。

汪亦兵:教育扶貧實際上有兩個方面的創(chuàng)新需要,,第一是教育的創(chuàng)新,,第二是扶貧的創(chuàng)新。此外,,扶貧可以有某種程度的工程思維,,但教育不可能有工程思維。所以,,教育扶貧遇到的障礙,,主要是觀念上的。這一點應該具有普遍性,。

首先,,教育是屬于政府集中管理的領域,這一點對處于目前發(fā)展階段的我國來說也無可厚非,。但對需要創(chuàng)新的鄉(xiāng)村教育而言,,就形成了一定的難度。對于公益機構而言,,需要有充分的耐心,,此外,還需要以自己的專業(yè)能力來說服學校和教育管理部門,。一旦有了成功的經驗,,以后的項目就會容易很多。

此外,,鄉(xiāng)村學校的校長和老師的認知與熱情也是關鍵,,所以要真想改變學生的受教育狀態(tài),改變鄉(xiāng)村校長和老師的認知是關鍵,。關鍵方法之一是獲得基層教育管理部門的支持,,其次可以通過引進典型案例來影響他們。

第三,,雖然大眾對教育的重要性都有高度的認同,,但對教育中軟件的部分卻無法判斷,這個主要是說在具體的實踐工作中,,無論是教師的教學水平,,還是學生的認知能力以及綜合素質的提升,實際上很難用一個明晰量化的標準甚或數據體系去界定,,所以很難支持,。不像當年的希望工程,大量的企業(yè)家乃至個人都捐款建校,。這并不是說社會的道德水平下降了,,而是對人的公益理認知水平的要求提高了。同時,,也對公益機構提出了更高的要求,,即如何讓更多人理解并參與到與扶貧和教育相關的項目中來,。

《公益時報》:教育扶貧無疑是一條艱巨而漫長的道路。就您研究判斷,,未來三到五年間,,中國教育扶貧的格局和軌跡會否有新的變化和調整?

汪亦兵:我們正處在一個無法對未來做出預期的年代,因為無論是社會,、政治,、經濟還是技術都在發(fā)生巨大的變化。例如兩年以前,,我們無法預知川普當選以及當選后對世界的影響,。技術對教育的影響也是一樣難以預測。

在三,、五年之內,,中國的絕對貧困問題似乎得到解決,但產生貧困的原因并未解決,,我的擔心是,,在我國絕對貧困問題消除以后,當運動式的扶貧結束后,,對農村教育扶貧的力度和關注度會不會受到影響,,農村的教育是否又會陷入新的困境。

還有一個可能的調整或必須加以重視的,,是對流動兒童教育的關注會增加,,如果不對他們的教育給予足夠重視,有可能會成為未來城市貧困的源頭,。

《公益時報》:如果屆時真的出現(xiàn)了您所擔心的——教育扶貧熱潮因絕對貧困問題的消除而戛然而止,,中國鄉(xiāng)村教育的發(fā)展步伐會否也因此停滯?

汪亦兵:這就要求政府在相關政策上的支持一定要能得以延續(xù),比如說對鄉(xiāng)村教育的支持,、補貼不僅要延續(xù),,還要加強。如果說到那時,,政府優(yōu)惠政策突然停掉的話,即便是社會組織想要更多介入參與,,也會有心無力;另外從社會角度而言,,應該鼓勵社會組織更多地介入,包括退休教師志愿者,,更多參與到鄉(xiāng)村教育建設中去;同時,,企業(yè)家群體對此的關注和投入也不宜就此止步。

汪亦兵:互聯(lián)網在教育扶貧中的作用主要體現(xiàn)在三個方面:第一,,在時空上為消除城鄉(xiāng)之間的差別提供了可能性,,即無論是時間還是空間上都可以做到同步,,這是最關鍵的;第二,是擴張的邊際成本為零,,可以大規(guī)模擴張,,這是所謂的“網絡效應”;第三,用網絡平臺上資源的豐富性滿足鄉(xiāng)村教育中貧困多樣性的需求,,也就是說,,由于地域不同、貧困成因不同,、文化不同,,很多地方都存在個性化的需要,顯然,,我們很難在線下通過人力來滿足這些需求,。但對于網上平臺而言,由于服務提供方很多,,每一個服務提供方都提供自己的產品和服務,,就像一個SKU很多的購物中心,每一個人都能發(fā)現(xiàn)自己的需要,。

當然,,互聯(lián)網作為一個工具,作為一個技術,,不可能解決所有問題,。我并沒有就這個問題做實際和深入的調研,但我想可能存在的問題是:第一,,在我們用互聯(lián)網做工具時,,我們是否也賦予了情感?第二,當我們強調去中心化的時候,,我們是否先建立了共識和規(guī)則?第三,,當我們強調線上教育的時候,是否還有線下的連接以形成一個閉環(huán);第四,,互聯(lián)網是一個大容器,,其中的內容魚目混珠,如何讓受益者具有甄別的能力,,社群的建設和管理是關鍵,,一個好的社群具有吸引力、具有共同的規(guī)則,,大家在其中可以共同進步,,所以社群管理是互聯(lián)網學習的關鍵,必須有情感,、有規(guī)則,、有共識,、有激勵。

汪亦兵:企業(yè)家或企業(yè)參與公益當然是時代的一個趨勢,,是人類文明進步的一個標志,,未來的企業(yè)就是“義利并舉”的企業(yè),這一點已經沒有什么疑問了,。教育扶貧也可以成為被譽為"競爭戰(zhàn)略之父"的邁克爾.波特所提倡的“共享價值”中的一種,,其實質是說企業(yè)的社會目標和商業(yè)目標是一致的。友成基金會長期的合作伙伴“滬江網”,、“愛課堂”,、“洋蔥數學”等等都是這種新型企業(yè)的典型代表。

總的來說我是個樂觀主義者,,我覺得人類的文明是在進步的,。從近年美國和中國這些高科技企業(yè)的成長來看,它們就比歷史上以往任何一個時代的企業(yè)都更加關注員工,、關注社會,,也更加堅守一些價值觀。中國經濟經過40年的高速發(fā)展,,企業(yè)家是最主要的動力,,在這個過程中企業(yè)家的認識也在不斷的提升。亞布力論壇的創(chuàng)始就是中國企業(yè)家群體的一個覺醒,,到近年越來關注宏觀經濟,、越來越關注社會發(fā)展,提倡企業(yè)家履行社會責任等都是社會進步的表現(xiàn),。我和友成基金會的同仁們都認為,,人類總體上正在從工商文明向生態(tài)文明過渡,這些現(xiàn)象,,都是生態(tài)文明的體現(xiàn),。

現(xiàn)在我們是以公益人的角色來參加企業(yè)家的論壇,討論的是如何跨界的問題,。我相信在未來,,我們仍然會出現(xiàn)在這樣或那樣的論壇上,但不再是以企業(yè)界或公益界為唯一分割標準,,而可能是以其他不同的行業(yè)或其他角色來參與,,因為“義利并舉”已經在逐漸成為一種普遍的模式。到那時,,我們的社會人文生態(tài)格局必將迎來值得期待的嶄新一頁。