昨天

宋代有救生性質(zhì)的官渡船,明末有救生“紅船”,,清朝初年有京口救生會,,清末則有焦山救生總局——從民間的慈善之舉到官民合力形成有規(guī)模的救助組織,我國水上救助相續(xù)發(fā)展出一條鮮為人知的傳統(tǒng)脈絡(luò),。 而世界最早的水上救助組織遺址——救生會的所在,,更稱得上是鮮為人知。 在江蘇省鎮(zhèn)江市云臺山北麓的古官道上,,有一條1000多米長的青石古街,。歷經(jīng)六朝、唐,、宋,、元、明,、清各代的風(fēng)雨,,略顯破舊、頹敗,,只有兩扇分別刻著“層巒聳翠”,、“飛閣流丹”的石門,讓人猜想昔日的熱鬧繁華,。 這條古街就是西津渡街,,在生活氣息濃郁的鎮(zhèn)江城中尤顯靜謐。倒是江水退去之后,,過去舟楫如織的西津渡口,,如今車水馬龍。

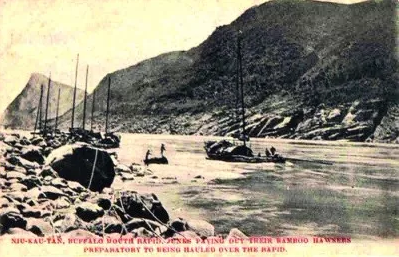

圖為清末長江三峽中的炮船(有桅桿的大船)和救生紅船(站立二人的小船)

在這條古街上,,有江南惟一現(xiàn)存的喇嘛式過街塔——昭關(guān)塔,,人們依然相信從塔下經(jīng)過一次即是禮佛一次,于是在塔下來往穿越,祈求一世平安,。離古渡口不到50米處,,有一座觀音洞,一座天妃廟,,同樣承載了來往渡口百姓的平安祈愿,。

觀音也罷,天妃也罷,,給予那些處于危難之中的人們實(shí)實(shí)在在的幫助和關(guān)懷的,,卻是數(shù)十米之外的救生會。

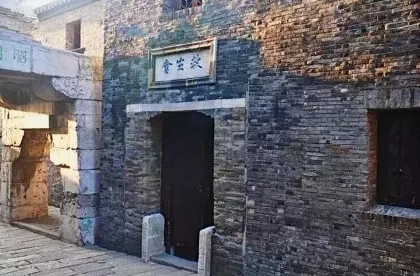

救生會是一幢不起眼的磚木建筑,,門楣上鑲嵌著三個(gè)蒼勁有力的大字:救生會,。推門而進(jìn),迎面是一座六角涼亭,,左轉(zhuǎn)便是一棟總面積不足200平方米的兩層建筑,,樓對面則是三開門面的平房。整個(gè)大院沒有曲徑通幽的勝景,,更沒有雕梁畫棟的豪華,,倒像小富人家的寓所。這里就是鎮(zhèn)江西津古渡救生會——現(xiàn)代救助的發(fā)源地,。

鎮(zhèn)江枕山臨水,,素有“黃金水道”之稱,自六朝始,,大江南北的各種物資就經(jīng)由西津渡轉(zhuǎn)運(yùn)至全國各地,。至隋唐,隨著京杭大運(yùn)河的全線貫通,,鎮(zhèn)江隨之成為朝廷南北漕運(yùn)的咽喉,,西津渡也日益繁忙。那時(shí)還處江中的金山寺見證了當(dāng)年水上運(yùn)輸?shù)氖r:“西津渡乃南北沖要之地,,江浙閩海悉由此以達(dá)京師,,使命客旅,絡(luò)繹往回,,日不暇給,。”

據(jù)《鎮(zhèn)江志》記載,,鎮(zhèn)江西津古渡北對瓜洲,,江面開闊達(dá)40余里,“每遇疾風(fēng)卷水,,黑浪如山,,檣傾楫摧,,呼號之聲驚天動(dòng)地”。唐代詩人孟浩然就留下了“江風(fēng)白浪起,,愁煞渡頭人”的詩句,。唐天寶十年(722年),一次就有數(shù)十艘渡船沉沒;南宋紹興六年(1136年),,一艘渡船離岸不久即遇上風(fēng)浪波濤,,連艄公在內(nèi)的46名渡客無一生還;明萬歷十年(1582年)的一陣狂風(fēng)竟摧毀了千余艘漕船和民船。

由于西津渡特殊的交通位置和軍事地位,,宋朝時(shí),,鎮(zhèn)江沿岸渡口已星羅棋布,綿延數(shù)十里,,加強(qiáng)安全管理就顯得尤其重要,。到了南宋乾道年間,渡船死人的事件還在延續(xù),,活生生的事實(shí)讓時(shí)任鎮(zhèn)江郡守的蔡恍寢食不安,,他決意做一件好事。這一年,,蔡郡守建造了5艘抗風(fēng)能力很強(qiáng)的大型擺渡船,各船分別豎立“利,、涉,、大、川,、吉”作為標(biāo)志,,并限定載客人數(shù),擺渡船“身兼兩職”,,既渡人又救人,,這就是首次見諸史冊的官渡和救生性質(zhì)的渡船,也是后來救生會的雛形,。從此以后,,西津渡口很少發(fā)生人命事故,百姓也不再擔(dān)驚受怕了,。

到了元代,,戰(zhàn)事紛亂,污吏橫行,,這時(shí)的西津渡口監(jiān)渡官吏中有人濫用職權(quán),,敲詐勒索,致使渡江客取道私渡,。然而,,天下烏鴉一般黑,,私船主大多為無業(yè)游民,索財(cái)更是心切,,手法毒辣無比,,載客船常常駛抵江心,故意停航,,威脅旅客交錢,,一時(shí)間鬧得過江者人人自危。正直的官員再也看不下去了,,元延佑至泰定年間,,鎮(zhèn)江路總管段廷圭下令在西津渡新增救生渡船15艘,每船配備艄工1名,,水手9名,,要求豎立旗號,并標(biāo)明艄工的姓名,,實(shí)行“實(shí)名上崗”,,接受老百姓的監(jiān)督。段廷圭規(guī)定,,路,、縣級正職官員必須每10天輪流一次親自到渡口巡檢,嚴(yán)查私渡小船,。他還規(guī)定,,各渡船擺渡費(fèi)由官方統(tǒng)一收取。江面上還常年派出巡邏船監(jiān)督,,發(fā)現(xiàn)官方渡船不插旗號,,嚴(yán)加處罰,對私渡船則予以堅(jiān)決打擊,。泰定二年(1325年),,段廷圭又果斷地取消了歷年來設(shè)在碼頭上的“監(jiān)渡員”,根除了滋生渡口貪官的土壤,。泰定三年(1326年)10月,,他又大膽地采納了鎮(zhèn)江路經(jīng)歷皇甫祥、知事翟思忠的建議,,取消了西津渡官渡船的船票,,受到了百姓的擁戴。

西津渡口的一系列變革,,對改變當(dāng)時(shí)長江水域事故頻發(fā),、保障老百姓的生命財(cái)產(chǎn)安全發(fā)揮了積極意義。但是,,由于經(jīng)濟(jì)社會條件的制約,,救生行動(dòng)往往被動(dòng)進(jìn)行,。

圖為今日在鎮(zhèn)江救生博物館中的紅船

明朝正統(tǒng)年間,巡撫侍郎周忱打造了兩艘救生專用船,,并向社會招募水手30余人“濟(jì)渡救生”,。他還親自率領(lǐng)民工修建西津渡石堤,使救生船直抵碼頭,,大大方便了旅客登船,。這是真正意義上的長江水域救助專業(yè)隊(duì)伍。

時(shí)至清初,,江上船覆人亡的事故頻頻發(fā)生,,地方官府面對百姓生命安危卻熟視無睹。萬般無奈下,,康熙四十二年(1703年),,京口15位紳士共同協(xié)商,決定成立京口救生會,,宗旨是“救涉江復(fù)舟者”,。會址樓特設(shè)瞭望哨,一旦發(fā)現(xiàn)江上有船翻溺水者,,救生會會立即派出紅船前去救助,。救生紅船出救時(shí),船頭桅桿掛有虎頭牌,,一路鳴鑼開道,,江上所有船只聽到鑼聲都得避讓,所有關(guān)口都得打開,,給紅船讓道,紅船須在最短時(shí)間內(nèi)趕到出事地點(diǎn)實(shí)施救生,。

京口救生會的諸名義舉,,引起了社會各界人士的關(guān)注和支持,慕義者益多,,收到的捐助金額也越來越多,。5年后,救生會購得西津渡昭關(guān)晏公廟舊址,,建屋三間作為會址,,屋堂中祭祀晏公像,后又建樓閣祭祀文昌神,。其救生的范圍也越來越大,,在社會上產(chǎn)生了很大反響,在它的影響下相繼出現(xiàn)了江寧府齊濟(jì)寺,,設(shè)救生紅船一艘;觀音門設(shè)救生紅船一艘;揚(yáng)州縣與丹徒豐樂橋間也設(shè)有救生紅船,。一時(shí)大江南北呈現(xiàn)初一派大家爭做救生善事的景象,。

江上雖有救生義舉,但平安渡江仍是百姓日常所期盼的大事,。因太平天國起義失敗,,清廷大批裁剪湘、淮軍,,鎮(zhèn)江碼頭一時(shí)出現(xiàn)了不少無家可歸的解甲士兵,,他們成了散兵游勇,流落在江面上為“船民”,,表面上是靠片帆雙槳的小船營生,,實(shí)際上干著江上盜匪的勾當(dāng)。這些小船出沒無常,、行蹤飄忽,,過江商旅屢受其害。對此,,地方官廳也束手無策,。同治年間,在鎮(zhèn)江經(jīng)商的余姚縣人魏壽昌主動(dòng)邀請同鄉(xiāng)魏銘,、嚴(yán)宗延等5人集議研究,,決定成立鎮(zhèn)江義渡局,共同集資建造大型渡江帆船,,帆船漆成紅色,,免費(fèi)渡客,取名義渡紅船,,專門載渡瓜洲與鎮(zhèn)江的旅客,,使南來北往的人平安渡江,以免慘劇繼續(xù)發(fā)生,。

自從有了義渡紅船,,大江南北過往的官民商賈甚感方便。由于不收取渡船費(fèi),,過江的肩挑負(fù)販,、引車賣漿者以及廣大百姓受惠不淺。

施行江上救生和義渡是一種公益行動(dòng),,皆非營業(yè)性質(zhì),。但兩家機(jī)構(gòu)日常管理人員及紅船的舵工、水手的薪金,,以及船只的保養(yǎng),、維修、更新等都需要開支,。為解決資金問題,,它們采取了相同的社會募集運(yùn)作方式,,且募集中涌現(xiàn)出不少終身為慈善事業(yè)做出突出貢獻(xiàn)的鄉(xiāng)紳世家。

京口義士蔣豫,,字介和,,安貧力學(xué)、樂善好施,。乾隆初年,,他繼承族人之志,召集諸位善士,,全力振興京口救生會,。它們商定出:救生人員凡于江中救活一人,賞錢1200文,,撈救浮尸一口,,給獎(jiǎng)賞暨同棺抬埋費(fèi)1150文。他與后人苦心經(jīng)營京口救生會,,連續(xù)七代,,計(jì)140多年,未曾假手于人,。第二次鴉片戰(zhàn)爭期間,,英國侵略者侵占鎮(zhèn)江,強(qiáng)占昭關(guān)救生會所作領(lǐng)事館,。清廷官員下諭給蔣家后人蔣寶,,要求屈認(rèn)被侵占事實(shí),向洋人領(lǐng)取房屋租金,。蔣寶力爭保住救生會會址,,拒絕領(lǐng)取租金,迫使洋人侵用房屋的不合法,。光緒三年(1876年),,鎮(zhèn)江美英領(lǐng)事館另選他址,救生會房屋得到歸還,。

鎮(zhèn)江義渡局在經(jīng)費(fèi)開支上也出現(xiàn)同樣的問題。創(chuàng)辦初期,,雖有發(fā)起人魏昌壽等人籌墊資金,,但要維持常年開支,則需要另有經(jīng)費(fèi)來源,。于是又由魏昌壽等人報(bào)請地方官廳,,勸諭鎮(zhèn)江當(dāng)時(shí)商界的洋貨、洋藥,、洋行,、雜貨,、錢鋪五個(gè)行業(yè)的公會,認(rèn)捐輪辦,,每個(gè)行業(yè)公會承值一個(gè)月,,由行業(yè)董事會員負(fù)責(zé)管理局務(wù)。五月一輪,,周而復(fù)始,。收支各款,也輪流造冊報(bào)銷,。五業(yè)認(rèn)捐后,,經(jīng)費(fèi)仍有透支,又經(jīng)地方政府轉(zhuǎn)上級政府批準(zhǔn),,向江北儀征十二圩的鹽業(yè)提取“鹽厘”,,向七濠口米行提取“米厘”,以解決經(jīng)費(fèi)不足的問題,。

由于輪值法運(yùn)作起來存在事權(quán)不一的缺陷,,各業(yè)董事平時(shí)要忙于本公會內(nèi)部的業(yè)務(wù),無暇兼顧義渡總局的事務(wù),,于是又公議決定改五業(yè)輪值法為公推一業(yè)的董事專門負(fù)責(zé)制,,認(rèn)捐款項(xiàng)仍由五業(yè)分擔(dān)不變。

同治十二年(1873年)始,,由五業(yè)公推瓜洲的于百川總管局務(wù),。于百川是一位慈善家,他主持義渡局事務(wù)后,,恰逢各方捐款豐裕,,于是精打細(xì)算,以余款陸續(xù)添置義渡局的恒產(chǎn),,以出租田的租金作為義渡船的固定經(jīng)費(fèi),。于百川去世后,其侄于樹滋及其子于小川相繼承擔(dān)董事,,于氏三人熱心義渡善事長達(dá)70年有余,。

隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,江上出現(xiàn)了新式機(jī)輪,,渡江不再是百姓們性命攸關(guān)的大事,。1923年,在鎮(zhèn)江,、瓜洲名紳馬雋卿等人的倡議下,,成立了普濟(jì)輪渡局,購買了大噸位的鐵殼“普濟(jì)號”輪渡船,使西津渡至瓜洲的輪渡條件大為改善,。由于鎮(zhèn)江小輪業(yè)的迅速發(fā)展和渡口管理的不斷完善,,京口救生會和鎮(zhèn)江義渡局的紅船才逐漸退役,最終完成了它們的歷史使命,。(據(jù)《東南文化》等)

- END -